«СВЕЖИЙ КАВАЛЕР» КАПИТАНА ФЕДОТОВА

|

|

П.А.Федотов. Свежий кавалер. |

О чём молчит известная картина

(Продолжение. Начало в №№ 24, 25, 26).

5. За беспорочную службу

Итак, персонаж картины торжественно указывает на новенькую награду — орден святого Станислава 3-й степени.

Есть от чего человеку возгордиться! Он, живущий в бедной клетушке под самой крышей дома, теперь не просто «тварь дрожащая», простой чинуша — он теперь дворянин, причём дворянин потомственный!

А за что же кавалеру такая честь?

Ответ на этот вопрос нам даст ещё одна крошечная деталь, которых так много на этой маленькой картине.

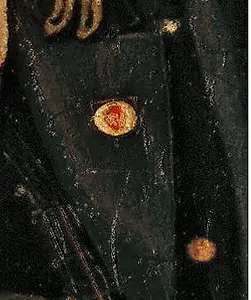

Если внимательно посмотреть на левый отворот висящего на стуле форменного сюртука, то на нём можно заметить ещё одну награду, имеющую собственную историю.

Это знак отличия беспорочной службы. Он представлял собой квадратную позолоченную серебряную пряжку в виде венка из дубовых листьев, обрамляющего латинские буквы «XV». Сквозь пряжку пропущена красно-чёрно-красная лента ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира.

|

|

Пряжка за 15 лет беспорочной службы на |

|

|

Пряжка за 15 лет беспорочной |

|

|

Пряжка за 50 лет беспорочной службы |

|

|

Знак отличия Военного ордена |

Данная награда была учреждена 22 августа 1827 года как особая форма поощрения: «Знак отличия беспорочной службы определён в награду постоянно усердного и беспорочного, в продолжение известного времени, служения». Офицерам знак выдавался на георгиевской ленте (ленте ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия), а гражданским чиновникам — на владимирской. Награждение производилось за 15, 20, 25 и далее лет. Знак с латинской буквой «L» (50 лет) можно видеть на портретах некоторых заслуженных людей той эпохи, но такой знак — большая редкость.

Впрочем, получить знак и за 15 лет службы тоже было не так уж просто. Офицер или чиновник, имевший взыскания, мог такую награду и вовсе не получить. Представления к награждению рассматривала Кавалерская дума знака, причём прошения о повторных награждениях надлежало подавать каждые пять лет. При этом всякое нарушение служебной дисциплины, нашедшее документальное отражение в послужном списке, могло стать причиной отклонения прошения и отсрочить награждение. Для отказа в награждении достаточно было сильно опоздать с возвращением из отпуска или же брать отпуска слишком часто (в этом случае срок отсчитывался «с нуля»); выговор с занесением в послужной список — минус год; арест (обычная тогда мера дисциплинарного взыскания) — минус три года и т. д. Начиная с 1858 года знак стал выдаваться только за 40 лет службы, причём повторное награждение производилось не ранее чем через 10 лет [Государственные символы и награды Российской Федерации. М., 1999, Стр. 192].

Награда эта была весьма почётной, а потому «знак отличия беспорочной службы, приобретаемый трудами и постоянною нравственностию», никогда не снимался, а лицам, имевшим этот знак, дозволялось использовать его как элемент фамильного герба (если таковой был) и изображать на печатях.

Таким образом, можно прямо говорить о том, что для того чтобы стать кавалером этого знака, надо было быть очень ревностным и старательным офицером или чиновником, не получать никаких взысканий и быть на хорошем счету у начальства. Видимо, кавалер Павла Федотова был таковым.

Классическая русская литература знает ещё одного знаменитого кавалера такой награды. Пряжку за безупречную службу (какую именно пряжку, мы не знаем и можем только предположить) имел титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин из бессмертной гоголевской «Шинели». Чиновник он, по всему видно, был прилежный, за что и был награждён. Сам же Н.В. Гоголь о награде этой пишет так: «…выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу» [Гоголь Н.В. Указ. соч., Стр. 124].

Знак на мундире «свежего кавалера» — деталь хоть и маленькая, но скорее всего не случайная. Павел Андреевич явно рассчитывал на то, что глаз зрителя-современника считает с картины всю представленную информацию. Теперь это можем сделать и мы, представив себе, пусть и в общих чертах, «трудовую биографию» героя.

«Кавалеру» Павла Федотова более 30 лет (выслуга ранее 16-летнего возраста не учитывалась); лет семнадцать, то есть больше пятнадцати и меньше двадцати, он честно тянул чиновничью лямку, большого чина не выслужил (возможно, помешало отсутствие высшего образования — без него было трудно подняться выше титулярного советника), но и «проколов» по службе не имел, что и было отмечено двумя почётными наградами. Что ждёт его в будущем? Скорее всего некоторое продвижение по службе, прибавка жалованья и уж во всяком случае (что, вероятно, для него не менее важно) — изменение социального статуса. Но и не более.

Мир «кавалера» останется прежним, круг общения вряд ли изменится. Кстати, а каков он, круг общения «кавалера»? Из кого он состоит, насколько он широк? Что мы о нём знаем? Можно предположить, что он целиком помещается под бюро «кавалера» — если присмотреться, то там мы увидим мужскую фигуру. Это, судя по всему, друг — собутыльник свежего дворянина. Факт его перемещения из-за стола под стол недвусмысленно говорит о степени его алкогольного опьянения — праздник удался на славу и, несмотря на скромное угощение, награду своего друга он отметил, что называется, на всю катушку.

О нём можно сказать несколько слов, довольно точно представив его возможную биографию, в целом типичную для того времени. В этом нам вновь поможет фалеристика.

6. За храбрость и за усердие

Хоть под бюро и темно, на одежде сотрапезника можно разглядеть две награды: медали на георгиевской и на владимирской лентах.

На георгиевской ленте, вероятнее всего, медаль «За храбрость». Чтобы понять место этой медали в наградной системе Российской империи, надо остановиться на её, если можно так сказать, «старшем брате» — Знаке отличия Военного ордена (Георгиевском кресте).

Знак отличия Военного ордена был учреждён в 1807 году как аналог ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, которым награждались только офицеры и приравненные к ним лица. Знаком отличия же награждались нижние чины и унтер-офицеры — от рядового до фельдфебеля. Знак представлял из себя серебряный крест Святого Константина; на аверсе в розетке помещалось изображение Святого Георгия Победоносца, на реверсе были две литеры — «СГ», то есть «Святой Георгий». Такой наградой мог быть удостоен солдат или матрос, проявивший личную храбрость в бою.

Сказать, что Знак отличия Военного ордена был уважаемой в армии, на флоте и в обществе наградой — значит не сказать ничего. Награда эта была ценима и высоко почитаема. Удостоившиеся этой награды нижние чины навсегда избавлялись от телесных наказаний, им на одну треть повышалось жалование, и они исключались из податного сословия. (Сословия в Российской империи делились на податные и неподатные. Как следует из названия, первые должны были платить государству подати, вторые были от этой необходимости избавлены. Податными сословиями были крестьяне, мещане — сиречь горожане: торговцы, ремесленники, домовладельцы — и купцы. Помимо уплаты податей, эти категории граждан несколько ограничивались в праве свободного передвижения и поставляли в армию рекрутов. Неподатными сословиями являлись духовенство и дворянство. Таким образом, человек, исключённый из податного сословия, хоть и не возводился во дворянство и не причислялся к духовенству, но занимал тем не менее особое положение в русской сословной системе).

В 1856 году Знак отличия Военного ордена получил новый статут и стал четырёхстепенным — младшие, 4-я и 3-я степени были серебряными, старшие, 2-я и 1-я — золотыми; 3-я и 1-я степени стали носиться на ленте с бантом. Знак получил и новую нумерацию, отдельную для каждой степени.

В 1913 году Знак отличия Военного ордена официально получил то название, под которым он широко известен до сих пор, — Георгиевский крест.

Отдельно следует сказать, что Знак отличия Военного ордена и орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — не одно и то же. Это две самостоятельные награды. При этом знаки ордена святого Георгия, бывшие до 1917 года исключительно офицерской наградой, не именовались Георгиевскими крестами; Георгиевский крест — награда солдатская. Точно так же кавалеры ордена святого Георгия и награждённые Знаком отличия Военного ордена (с 1913 года также официально именовавшиеся «георгиевскими кавалерами») никогда не были равноправными. Кавалерами считались только награждённые именно орденом; награждённые Знаком отличия «числились при ордене».

(Продолжение следует)

Александр ЛОМКИН, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, иллюстрации из открытых источников