«СВЕЖИЙ КАВАЛЕР» КАПИТАНА ФЕДОТОВА

|

|

П.А. Федотов. |

О чём молчит известная картина

(Продолжение. Начало в № 24—27, 29 и 31)

Надо сказать, что «кавалер» вообще следит за собой. Обратите внимание, что, несмотря на ночную попойку, его волосы аккуратно закручены на бумажные папильотки (предок современных бигуди).На столе видны бритвенные принадлежности: помазок в синем фарфоровом стакане с мыльным раствором, в другом стакане с водой — раскрытая бритва, именуемая ныне опасной (в сущности это был прямой или слегка изогнутый плоский нож, особым образом затачивавшийся). Бреется он сам, на каждодневное посещение цирюльника, осуществлявшего «стришку-бришку», у него, видимо, лишних денег нет. Бритьё таким инструментом требовало определённых навыков. Если современные «безопасные» бритвы могут лишь поцарапать, то «опасная» бритва при неверном движении могла снять лоскут кожи (кстати, именно такой бритвой бывший уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов пытался зарезать великого комбинатора Остапа Бендера). Рядом с бритвенными принадлежностями стоит на подставке круглое зеркало в деревянной оправе.

То, что чиновник регулярно бреется, объясняется не только его самодисциплиной и стремлением прилично выглядеть. Этому есть и вполне административное объяснение. 2 апреля 1837 года вышел Сенатский, по Высочайшему повелению, указ «О воспрещении гражданским чиновникам носить усы и бороду». В тексте указа говорится, что Государь Император «сверх доходящих до Его Величества из разных мест сведений, Сам изволил заметить, что многие гражданские чиновники, в особенности вне столицы, дозволяют себе носить усы и не брить бороды /…/, подражая французским модам. Его Императорское Величество изволит находить сие совершенно неприличным, и вследствие сего Высочайше повелевает всем Начальникам гражданского ведомства строго смотреть, чтобы их подчинённые ни бороды [,] ни усов не носили, ибо сии последние принадлежат одному военному мундиру». [Полное собрание законов Российской Империи. 1837 год, ст. 10092, стр. 206]. То есть наш «кавалер» в самом деле человек дисциплинированный, он даже после торжественной пирушки, даже с похмелья не может себе позволить нарушить Высочайшее предписание.

|

|

П.А. Федотов. |

|

|

Н.В. Неврев. Торг. 1866 г. |

|

|

Шпага русская офицерская пехотная обр. |

Определённой данью моде или, скорее, общепринятой традиции тех лет можно считать и халат, в который обряжен герой картины. В ту пору халат был чем-то большим, нежели просто элементом гардероба. Поскольку как таковой «одежды для дома» тогда не существовало, мещане (горожане), да и жившие в сельской местности помещики дома носили то же, в чём выходили на улицу или ходили на службу (офицеры могли донашивать дома старые сюртуки без погон). В этих условиях халат, стремительно вошедший в обиход, стал настоящей палочкой-выручалочкой. Он заменил в быту партикулярное платье и быстро превратился в символ размеренной домашней жизни. Невозможно представить себе образ Ильи Ильича Обломова без домашнего халата — именно таким рисует его перо И.А. Гончарова. Да и упоминавшийся уже А.А. Башмачкин дома мундир не носит — бережёт, заменяя его халатом. Но халат был именно домашней одеждой. Появиться в нём на улице могли себе позволить только уж совсем простые люди. Для людей «из общества» это было недопустимо, ибо расценивалось как пренебрежение. Равно в этой одежде не принимали и почётных гостей, так как халат — одежда «для своих». На известной картине Николая Васильевича Неврева «Торг» (1866 г.) два помещика заключают сделку: один продаёт, другой покупает крепостную крестьянку. Хозяин в надменной позе сидит в кресле именно в халате (и, кстати, курит трубку на длинном чубуке), всем своим видом демонстрируя своё превосходство над гостем. Часто халат дополняла мягкая круглая шапочка-скуфья, она же ермолка. Наш же герой тоже предпочитает «обмывать» орден не в мундире, явно боясь испортить свою служебную одежду.

Впрочем, почтение к орденам и любовь к халатам в те времена порой рождали сущие химеры — кавалеры позволяли себе надевать ордена на халаты и в таком виде являться обществу, тем самым как бы признавая некоторую неофициальность общения, но и подчёркивая собственную значимость. Так что наличие ордена на халате у персонажа картины — не забавная придумка художника, а явно где-то им подсмотренная манера поведения. Что тут скажешь? Мещанство (как тип личности) всегда плодило свои «шедевры».

Халат, трубка и гитара — обязательные и неотъемлемые детали повседневной жизни тогдашнего государственного служащего. Всё тот же Ф.В. Булгарин в очерке «Чиновник» свидетельствует: «У чиновника есть летний и зимний халаты или архалук, есть феска или шитая шапочка на голову, есть несколько трубок-стамбулок с длинными чубуками и есть даже гитара!.. В досужие часы он играет на гитаре, разумеется без нот, и аккомпанирует себе, напевая водевильные куплетцы или даже целые арии, вытверженные наизусть» [Булгарин Ф.В. Дурные времена: очерки русских нравов. СПб., 2007. Стр. 269].

Рядом с бритвенными принадлежностями на краешке стола лежит инструмент, похожий на гибрид ножниц и ложек. Это щипцы, предназначавшиеся для снятия свечного нагара. Другое их название — съёмцы. В комплекте со щипцами обычно использовался лоток, в который сбрасывали нагар. Возможно, этот лоток лежит на полу рядом с гитарой. А на столе, на заднем плане, виден подсвечник с догоревшей и отёкшей свечой.

Наличие щипцов позволяет сделать предположение о том, какие свечи использует для освещения своего жилища «кавалер». Это, скорее всего, стеариновые, а то и вовсе сальные свечи — они давали меньше света и больше копоти, нежели более яркие, но и более дорогие восковые свечи, тратиться на которые чиновник средней руки не мог, так как это ему было не по карману. Парафиновые свечи в это время в России ещё не вошли в широкий обиход.

В глубине картины, на стене, за левым плечом «кавалера» виден интересный предмет — кавказский кинжал. Это характерная примета времени — Российская Империя воевала с горцами, и «блеск оправленных ножон кинжалов длинных» радовал взоры русских обывателей.

Среди изобилия предметов, тщательно выписанных Павлом Андреевичем Федотовым, не хватает одного, для чиновника просто-таки статусного. Речь идёт о шпаге. На картине её не видно, а она должна быть. Чиновникам гражданских ведомств полагалась шпага гражданского образца с серебряным темляком. Полицейским чиновникам была присвоена пехотная офицерская шпага, также с серебряным темляком. Шпага носилась как при мундире, так и при сюртуке. Трудно сказать, почему эта важная деталь отсутствует на картине. Во всяком случае, в присутственные места наш «кавалер» был обязан являться при шпаге.

8. Следы застолья буйного

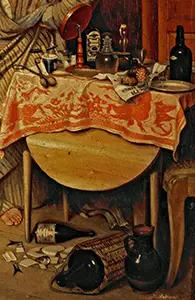

Теперь внимательно посмотрим на сервировку стола. Стол, с позволения сказать, накрыт на две персоны, хотя видно, что он складной и рассчитан на большее количество гостей. (Правда, там есть и третья персона — таракан, ползущий по направлению к куску колбасы, но вряд ли его можно считать желанным и званым гостем). О количестве кувертов говорят две рюмки — одна стеклянная и одна металлическая (не исключено, что серебряная). Это так называемые шкалики (или косушки) ёмкостью 0,06 литра или 60 миллилитров. Одну персону мы видим отчётливо — это сам «кавалер». О другой персоне мы уже говорили — она находится в глубине картины, под столом. Остатки немудрёной закуски видны на обеденном столе, а именно: колбаса на газетном листе, два рыбьих хвоста и одна рыбья голова в осколках разбитой тарелки. Признаков наличия другой закуски на картине нет.

Зато есть яркая галерея бутылок (опустошённых и недопитых), позволяющая нам приблизительно оценить объём выпитого двумя друзьями. Попробуем посчитать.

На столе хорошо видны две бутылки (одна стоит, другая лежит) и заметен край третьей бутылки. На одной из них видна этикетка, на которой хорошо заметен государственный символ — двуглавый орёл. Из этого можно сделать вывод, что в бутылках находится (находилась!) «монопольная» водка. Какова ёмкость бутылок? Судя по размеру, перед нами полуштофы («мерные бутылки») — четырёхгранные с коротким горлышком. Ёмкость такой бутылки составляет 1/2 штофа или 1/20 ведра (ведро в данном случае — единица измерения ёмкости, принятая в России для жидкостей, равная 12,3 литра). Таким образом, один полуштоф (или одна мерная бутылка) содержал в себе 0,615 литра жидкости, в данном случае — хлебного столового вина, то есть водки. На третьей бутылке можно рассмотреть ромбовидную этикетку с короткой, но ясной надписью «Ромъ».

Здесь же надлежит отметить, что в те благословенные годы разливать водку из бутылок считалось моветоном. В приличных домах её подавали к столу в графинах. Эта добрая традиция сохранялась в нашей стране довольно долго, она пережила революцию и войну, практически сойдя на нет в 70—80-х годах XX века. «Кавалер», вероятно, пьёт по-свойски, без церемоний и оглядки на политес. Впрочем, на столе у него мы видим и графин с какой-то жидкостью, но что в нём, нам не ведомо. Не исключено, что в нём обычная чистая вода.

Под обеденным столом и рядом с ним мы видим опрокинутую винную бутылку, большую бутыль в оплётке из лозы и аккуратно поставленный кувшин. Содержимое кувшина нам не известно, но в нём могло быть как вино, так и нечто совершенно безобидное.

Ёмкость тогдашней винной бутылки несколько отличалась от современной и составляла 0,769 литра. Судя по тому, что бутылка валяется на полу, гуляки «расправились» с ней без особого труда.

Что касается большой винной бутылки, то её ёмкость мы можем оценить, исходя из её размеров и принятых тогда стандартов. Скорее всего, перед нами так называемая четверть, ёмкость которой составляла, соответственно,

1/4 ведра или, в принятой ныне системе мер, 3,1 литра. Её гуляки тоже опростали.

Таким образом, общий объём содержавшей алкоголь посуды, которую мы видим на картине (без учёта графина и кувшина), составляет:

0,615 х 3 + 0,769 + 3,1 = 5,714 литра.

Итого без малого шесть литров (почти два литра водки с ромом и четыре литра вина) на двоих. Право, есть от чего свалиться под стол! А если допустить, что кувшин и графин содержали в себе не то, что мы предположили, то к нашим расчётам необходимо будет добавить ещё одну меру водки и литра полтора вина.

(Окончание следует)

Александр ЛОМКИН, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова