«КАЖДЫЙ СВЕРЧОК ЗНАЛ...»

Несмотря на реформирование полиции, преступность в городе росла. В августе-октябре 1724 года Московская полицмейстерская канцелярия рассмотрела 66 дел о кражах. Чтобы воры не могли проникнуть во дворы, жителям предписывалось ставить заборы в 4 аршина (71,12 см) высотой. Также были рассмотрены 6 дел о держании в домах посторонних без разрешения полиции.

Несмотря на реформирование полиции, преступность в городе росла. В августе-октябре 1724 года Московская полицмейстерская канцелярия рассмотрела 66 дел о кражах. Чтобы воры не могли проникнуть во дворы, жителям предписывалось ставить заборы в 4 аршина (71,12 см) высотой. Также были рассмотрены 6 дел о держании в домах посторонних без разрешения полиции.Однако эти меры в условиях массового принудительного передвижения людей для строительства Петербурга, российского флота и других государственных нужд не были достаточно эффективными. По дошедшим до нас сведениям, в полиции было зарегистрировано не более трети лиц, проживавших в городе.

Для контроля за передвижением людей были введены паспорта (абшиты) и покормёжные письма. Жители должны были передвигаться по стране только при наличии этих документов. Люди, не имевшие их, не пропускались на заставах, их задерживали патрули и местные власти. Паспорт назывался также пропуском. Паспорта (пропуска) для передвижения внутри страны выдавались различными государственными учреждениями и владельцами крепостных, а в столицах — преимущественно полицмейстерскими канцеляриями. За держание в доме людей, не имевших паспортов, полиция, как правило, штрафовала хозяина.

Работоспособных гуляющих и слоняющихся без определённого рода занятий людей направляли на работу или в солдаты, крепостных в полиции били батогами и возвращали владельцам, нетрудоспособных отсылали по прежнему месту жительства, где на их пропитание должны были собирать средства местные старосты или определять их в богадельни и приюты. Если «гулящий» или нищий попадал в полицию второй или третий раз, то его били кнутом на площади и направляли мужчин — на каторгу, а женщин — в шпингауз (на прядильный двор), малолетних били батогами и посылали на суконный двор или другие мануфактуры. С помещиков, старост и приказчиков, крепостные которых без соответствующих документов находились в городе или собирали милостыню, предусматривалось брать штраф (5 руб.) «за неусмотрение». Хозяев домов, где могли быть притоны для беглых, полиция предупреждала под угрозой крупного штрафа: «без явного свидетельства никаких гуляющих людей… в вышеупомянутые дома» не пускать.

Работоспособных гуляющих и слоняющихся без определённого рода занятий людей направляли на работу или в солдаты, крепостных в полиции били батогами и возвращали владельцам, нетрудоспособных отсылали по прежнему месту жительства, где на их пропитание должны были собирать средства местные старосты или определять их в богадельни и приюты. Если «гулящий» или нищий попадал в полицию второй или третий раз, то его били кнутом на площади и направляли мужчин — на каторгу, а женщин — в шпингауз (на прядильный двор), малолетних били батогами и посылали на суконный двор или другие мануфактуры. С помещиков, старост и приказчиков, крепостные которых без соответствующих документов находились в городе или собирали милостыню, предусматривалось брать штраф (5 руб.) «за неусмотрение». Хозяев домов, где могли быть притоны для беглых, полиция предупреждала под угрозой крупного штрафа: «без явного свидетельства никаких гуляющих людей… в вышеупомянутые дома» не пускать.Полиция наблюдала, чтобы во время церковных праздников и «крестного хождения» не продавали спиртные напитки в кабаках и не устраивались увеселения, задерживала и подвергала наказаниям нарушителей порядка в церквах и общественных местах (кликуш, «ложно-беснующихся и пр.) В городе категорически запрещалась бесцельная стрельба, за что полиция накладывала штраф в размере от 5 до 15 рублей (цены по тем временам очень большие).

Московская полицмейстерская канцелярия в первой четверти XVIII века имела широкие полномочия по части расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. В ней проводилось дознание по всем обнаруженным полицией преступлениям, а также предварительное следствие и суд в отношении лиц, подведомственных полиции. Полицией приводились в исполнение вынесенные ею приговоры.

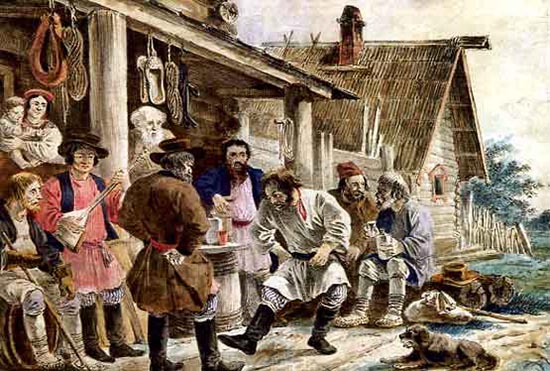

Повседневная жизнь людей в первой половине XVIII века была чрезвычайно регламентирована. В городе было запрещено носить бороды и русское платье. В соответствии с чином определялось, сколько лошадей содержать и запрягать в экипаж, какие драгоценности и наряды надевать по праздникам. То есть каждый сверчок должен знать свой шесток. Жителям было установлено время для сна, работы и отдыха, а работа и отдых также были регламентированы. «С бритья бород и обрезания кафтанов Пётр начал… дошёл до обязательного установления ассамблей и прогулок…»

Повседневная жизнь людей в первой половине XVIII века была чрезвычайно регламентирована. В городе было запрещено носить бороды и русское платье. В соответствии с чином определялось, сколько лошадей содержать и запрягать в экипаж, какие драгоценности и наряды надевать по праздникам. То есть каждый сверчок должен знать свой шесток. Жителям было установлено время для сна, работы и отдыха, а работа и отдых также были регламентированы. «С бритья бород и обрезания кафтанов Пётр начал… дошёл до обязательного установления ассамблей и прогулок…»До крайности доведённая регламентация жизни и деятельности населения также была возложена на полицию. В функции регулярной полиции, как правило, входили те вопросы, в разрешении которых правительство применяло грубое прямое принуждение. В регламентации часто подражали западноевропейским образцам, не считаясь с привычками и укладом жизни местного населения, что, естественно, вызывало противодействие с его стороны. Не случаен, видимо, и тот факт, что первым генерал-полицмейстером был назначен иностранец, над которым не тяготели привычки русских

людей.

Наказывая людей за всякое неисполнение или промедление в исполнении многочисленных предписаний правительства, полицейские чиновники сами вели борьбу за чистоту своих рядов. За взятки, казнокрадство и служебные злоупотребления в Москве фискалами привлекались к ответственности командир съезжего двора, чиновник канцелярии, полицейский каптенармус — должностное лицо в роте (батарее, эскадроне), отвечающее за учёт и хранение оружия и имущества.

Однако реформирование Петром I полиции осталось не завершённым. Хотя в первой четверти XVIII века происходило становление регулярной полиции, но полностью её установление, как и многих частей государственного механизма, тогда не произошло. Вместе с тем за неполные семь лет с момента создания полиции и до ухода из жизни Пётр Великий добился определения намеченных и сложившихся на практике основных задач и функций полиции, её регулярности и профессионализма.

(Продолжение следует.)

Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ

(использованы сведения и тексты

«Истории московской милиции», М., 2006)