БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Почти сто лет минуло с тех пор, когда грянула Первая мировая война. В конце августа 1916 года завершилась одна из её знаменитых битв. Последняя, пожалуй, светлая страница в истории Российской императорской армии, овеянная беспримерным мужеством и героизмом рядовых солдат, офицеров и командиров. Имя этому подвигу — Брусиловский прорыв.

Отец блицкрига

В августе 1914 началась война, равной которой история не знала. Зарождающаяся военная авиация, немыслимая концентрация артиллерии, окопы, блиндажи, колючая проволока и пулеметы. Фронты от моря до моря, невиданные и после масштабы применения отравляющих веществ. Ценой в десятки тысяч человек расплачивались за жалкие полукилометровые наступления.

В августе 1914 началась война, равной которой история не знала. Зарождающаяся военная авиация, немыслимая концентрация артиллерии, окопы, блиндажи, колючая проволока и пулеметы. Фронты от моря до моря, невиданные и после масштабы применения отравляющих веществ. Ценой в десятки тысяч человек расплачивались за жалкие полукилометровые наступления.

А ведь по крайней мере на Западном фронте бойня могла закончиться, едва начавшись: в первые же месяцы войны немцам едва не удался тот трюк, который позже, в 1940 году, поставил Францию на колени. Разбегающуюся армию французский главнокомандующий Жоффр останавливал расстрелами и божьей помощью и в итоге добился своего: грянуло «Марнское чудо», когда войска, свозимые для битвы уже даже и на такси, всё-таки выдержали натиск подуставших догонять врага немцев. Между прочим, совершиться этому чуду позволило в том числе русское наступление в Восточной Пруссии, заставившее немцев спешно перебрасывать дивизии с запада. Те самые дивизии, которые должны были прикрывать фланги наступающей во Франции армии; по этим-то обнажившимся флангам французы и ударили. Смешная часть этой жестокой истории заключается в том, что прокатившиеся через всю Германию дивизии опоздали к раздаче трофеев калибра 100+, подперев уже закончившую сражение армию.

Отложив таким образом первое успешное применение блицкрига на двадцать пять лет, войска зарылись в землю, и началась изматывающая позиционная война. Достижения сторон в течение последующего года можно было измерить шагами, не запыхавшись.

Переменчивый Восточный фронт

На Восточном же фронте борьба шла подвижнее, но, к сожалению, не в нашу пользу. Разбившись лбами в 1914 году, армии застыли друг против друга, едва согнув границы: наши встали в Галиции, немцы сузили Польшу поближе к Варшаве. В 1915 году эта идиллическая обстановка вскипела: Германия, не сумев свалить Францию одним ударом, решила с тем же намерением нацелиться стальным кулаком на Восточный фронт.

Немцы планировали сомкнуть на русской армии клещи, пробив её оборону через Галицию и Восточную Пруссию. В начале года стороны обменялись пудовыми ударами, сотрясшими армии, но решительного успеха никому не обеспечившими. На Австро-Венгерском фронте противники, словно заседали в одном штабе, задумали провести наступление в Карпатах, что в итоге привело к жутким встречным боям на горных перевалах.

Пылал тем временем и север Восточного фронта. Расшибая макушку нашей польской группировки, немцы перешли в наступление из Пруссии. Выйдя к городу Августову, они собирались окружить 10-ю армию генерала Сиверса, однако, несмотря на то, что фронт был продавлен, задача их не была решена. В первую очередь за это нужно поблагодарить 20-й корпус, который, оказавшись в окружении, не сдавался, пока не были расстреляны все боеприпасы, и 3-й Сибирский корпус, намертво вставший против трёх германских корпусов.

Среди сражений тех месяцев стоит выделить оборону крепости Осовец. В районе её было позже зарегистрировано 30000 воронок. Небольшой гарнизон оставил крепость только в августе, после приказа Верховного командования об общем отходе. Именно здесь произошло событие, известное как «атака мертвецов», когда остатки защитников, потравленные газом, от которого горела кожа и расползались лёгкие, отразили наступление немцев, полагавших, что вступают уже в мёртвую крепость.

О другом прорыве

В середине весны немцы сосредоточились для удара в районе Горлице, где русские силы были невелики и отсутствовали крупные естественные преграды. На участке прорыва немцы превосходили нашу армию в живой силе — двукратно, в лёгких орудиях — трехкратно, в тяжёлых орудиях — на порядки. К тому же русское командование, увлечённое продолжавшимися тогда боями за Карпаты, занесённый кулак обнаружило запоздало.

В итоге натиск центральных держав вышел ужасающим: сперва фронт был продавлен в районе Горлице, несмотря на твёрдость наших 9-го и 10-го корпусов, на каждый из которых пришлось по немецкой армии. Русские войска заставили отступить от Карпат, а к середине августа перед страшным напором была оставлена большая часть Польши; на севере немцы упёрлись в Ригу. К концу сентября русские войска, в начале года грозившие Кёнигсбергу и бившие австрийцев о Карпаты, замерли от Риги до Тернополя. Эта катастрофа получила название «Великое отступление».

Произошли штабные перестановки: Николай II поставил себя верховным главнокомандующим вместо великого князя Николая Николаевича. Ставка, свихнувшаяся от поражений, тогда сильно нуждалась в стержне, коим и стала фигура императора. За военное же дело отвечать должен был поставленный начальником штаба Алексеев — генерал, непосредственно руководивший Великим отступлением, вытягивая войска из болота Горлицкого поражения. Кроме того, армия делилась на три фронта: прикрывавший направление на Петроград Северный (генерал Рузский, злой адепт лобовых атак, гекатомбами купивший себе некоторые победы и тем самым карьеру), прикрывавший направление на Москву Западный фронт (генерал Эверт, хорошо проявивший себя в 1914 году), прикрывавший направление на Киев Юго-Западный фронт (генерал Иванов, руководивший длительной Карпатской рубкой).

Несмотря на поражение, русское воинство отнюдь не погибло. Отступление было горьким, но довольно слаженным. Стратегическая задача окружения и разгрома армии немцами выполнена не была, а осенью рядом мощнейших контрударов, в которых русские сосчитали штыками больше двухсот тысяч солдат противника, нашим войскам удалось стабилизировать фронт. Но нельзя отрицать тяжёлого морального удара, полученного солдатами и, хуже всего, командирами. Последствия этого мы увидим.

Воевать не числом, а большим числом

Беда на Восточном фронте при бестолковых весенне-летних попытках западных армий облегчить наше положение привели Антанту к невероятной мысли, что, возможно, несогласованность действий мешает общему успеху. Вооруженные этой идеей, державы впервые (спустя год после войны!) собрались на военный совет в Шантильи. Результат был издевательский: в начале 1916 года взаимопомощь стран Антанты зеркально отразила 1915-й: теперь уже французы, терпящие катастрофу под Верденом, державшимся на пуповине Священной дороги (La Voie Sacree), получали русскую помощь, которая ничем, кроме тысяч трупов по берегам озера Нарочь, не окончилось.

Те события были, пожалуй, квинтэссенцией войны. То, что ускоренный натиск не удался, стало очевидно через пару недель. И что же? «Верден должен быть взят во имя престижа», — сказал немецкий генерал Фалькенгайн, и бои растянулись еще на десять месяцев. Результат таких действий нам описывает второе название битвы – Верденская мясорубка. Французское командование поддержало почин, за полторы недели бросив в окопы 190000 солдат, обеспечивших полуторное превосходство в живой силе. По итогам схватки, не приведшей ни к чему вообще, стороны не досчитались более чем миллиона человек. Наши возле Нарочи не отставали, погнав войска в атаку по распутице, не закончив сосредоточение, не подтянув артиллерию. Немецкий командир Людендорф отдал должное русским солдатам, но мёртвые его словам улыбнуться не могли.

Сюрреализма тогдашнему безумию добавило взятие немцами французского форта Дюмон — важной крепости верденского участка. Взят он был чуть ли не одним сержантом, неким Кунце. Гарнизон отсиживался от обстрелов в подземельях, пулемётчики за пределами форта, заметив десятерых саперов Кунце на подходе, из-за плохой видимости посчитали их своими. Сапёры, подобравшись к стенам, никого на них не нашли, но лезть отказались, боясь засады. Кунце отправился один. Побродив по форту, он нашел французских артиллеристов и благополучно взял их в плен. Позже подошёл еще один небольшой немецкий отряд, вместе с которым сапёры облазили форт подробнее, захватив и оставшихся «защитников». Потери немецкой стороны в этой баталии — ободранное колено одного из людей Кунце.

Следующая попытка совместного выступления была назначена на лето. Французы должны были наступать 1 июля (Битва на Сомме), мы — двумя неделями раньше. Именно эта наша безымянная пока операция в будущем будет названа Брусиловским прорывом.

Денис КРЮЧКОВ

(Продолжение следует.)

ВОРОТА НА ЗАМКЕ

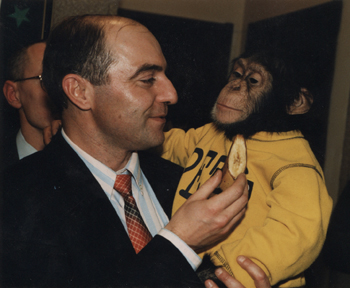

ВОРОТА НА ЗАМКЕ Утро в 4-й оперативно-разыскной части УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве начинается с совещания. Сотрудники во главе с начальником части Робертом Адамяном, майором полиции, обсуждают результаты прошедшего дня. Из разговора я понимаю, что никаких форс-мажорных ситуаций за сутки не приключилось. Роберт Эдуардович раздаёт какие-то поручения ребятам, диктует телефонные номера. Назвать их подчинёнными язык не поворачивается; чувствуется, что обстановка в коллективе дружеская. Коллеги обмениваются шутками, потом Роберт Эдуардович смотрит на них сурово, и все понимают, что начался рабочий день. Прямо как в сериале про «ментов»: начальник весёлый, но строгий.

Утро в 4-й оперативно-разыскной части УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве начинается с совещания. Сотрудники во главе с начальником части Робертом Адамяном, майором полиции, обсуждают результаты прошедшего дня. Из разговора я понимаю, что никаких форс-мажорных ситуаций за сутки не приключилось. Роберт Эдуардович раздаёт какие-то поручения ребятам, диктует телефонные номера. Назвать их подчинёнными язык не поворачивается; чувствуется, что обстановка в коллективе дружеская. Коллеги обмениваются шутками, потом Роберт Эдуардович смотрит на них сурово, и все понимают, что начался рабочий день. Прямо как в сериале про «ментов»: начальник весёлый, но строгий. С детских лет он восхищался бесстрашными подвигами пожарных, которые, не щадя своей жизни, вступали в схватку с огнём, спасая чужие жизни. Сразу после школы Юрий поступил в Высшее политическое училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ, после успешного окончания которого попросил руководство училища распределить его в пожарную часть. С июля 1980 по сентябрь 1987 года он проходил службу в войсковой части 5103 Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома, где неоднократно поощрялся руководством за отличную работу. В сентябре 1987 года Юрий Григорьевич был рекомендован в политотдел ГУВД Москвы, конкретно — в отделениие культурно-массовой работы. Именно здесь раскрылись его организаторские способности в проведении культурно-массовых мероприятий Главка. Общался он в одном кабинете с талантливыми сотрудниками, впоследствии ставшими руководителями различных подразделений МВД: генерал-лейтенантом внутренней службы Юрием Кузнецовым, начальником медуправления МВД России, полковником милиции заслуженным работником культуры России, начальником ДК ГУВД Анатолием Епишиным, полковником милиции сотрудником центрального аппарата МВД России Андреем Карулиным. Именно этот коллектив внёс основную лепту в формирование первого Общественного совета ГУВД, который возглавил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

С детских лет он восхищался бесстрашными подвигами пожарных, которые, не щадя своей жизни, вступали в схватку с огнём, спасая чужие жизни. Сразу после школы Юрий поступил в Высшее политическое училище МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ, после успешного окончания которого попросил руководство училища распределить его в пожарную часть. С июля 1980 по сентябрь 1987 года он проходил службу в войсковой части 5103 Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома, где неоднократно поощрялся руководством за отличную работу. В сентябре 1987 года Юрий Григорьевич был рекомендован в политотдел ГУВД Москвы, конкретно — в отделениие культурно-массовой работы. Именно здесь раскрылись его организаторские способности в проведении культурно-массовых мероприятий Главка. Общался он в одном кабинете с талантливыми сотрудниками, впоследствии ставшими руководителями различных подразделений МВД: генерал-лейтенантом внутренней службы Юрием Кузнецовым, начальником медуправления МВД России, полковником милиции заслуженным работником культуры России, начальником ДК ГУВД Анатолием Епишиным, полковником милиции сотрудником центрального аппарата МВД России Андреем Карулиным. Именно этот коллектив внёс основную лепту в формирование первого Общественного совета ГУВД, который возглавил народный артист СССР Иосиф Кобзон.  Юрий Насеткин курировал работу совета, готовил его заседания. В то время в Общественный совет входили в основном артисты эстрады, которые занимались культурно-эстетическим воспитанием сотрудников московской милиции, давали концерты, устраивали вернисажи. Юрий Григорьевич всегда с удовольствием упоминал о своей дружбе с членами совета Яном Арлазоровым, Кларой Новиковой, Евгением Петросяном, Надеждой Бабкиной, Людмилой Рюминой, Владимиром Винокуром и многими другими артистами. С особой ответственностью Юрий Насеткин подходил к подготовке главного концерта московской милиции, который каждой осенью проводился во Дворце молодежи, а в последствии в концертном зале «Россия».

Юрий Насеткин курировал работу совета, готовил его заседания. В то время в Общественный совет входили в основном артисты эстрады, которые занимались культурно-эстетическим воспитанием сотрудников московской милиции, давали концерты, устраивали вернисажи. Юрий Григорьевич всегда с удовольствием упоминал о своей дружбе с членами совета Яном Арлазоровым, Кларой Новиковой, Евгением Петросяном, Надеждой Бабкиной, Людмилой Рюминой, Владимиром Винокуром и многими другими артистами. С особой ответственностью Юрий Насеткин подходил к подготовке главного концерта московской милиции, который каждой осенью проводился во Дворце молодежи, а в последствии в концертном зале «Россия». С 1990 по 2005 год Юрий Григорьевич работал в подразделении ГУВД, которое меняло свое название, но не функциональные обязанности: Центр общественных связей, Пресс-служба, Управление информации и связей ГУВД с органами государственной власти и общественными объединениями, Управление информации и общественных связей. В начале 1990 года Юрий Григорьевич принял непосредственное участие в создании благотворительного фонда ГУВД Мосгорисполкома, в дальнейшем получившего название «Петровка,38». Став членом правления фонда, он занимался различными благотворительными программами по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. Неоднократно выезжал руководителем группы детей льготных категорий, отправляемых на реабилитационный отдых и лечение в санатории. Также в фонде он отвечал за проведение ежегодного праздничного представления в цирке Никулина на Цветном бульваре в канун Дня сотрудника органов внутренних дел для семей московских стражей порядка. Он дружил с Бари Алибасовым, с Игорем Матвиенко, с Александром Серовым, и поэтому именно ему поручалось приглашать всеобщих кумиров вместе с их группами «Любэ», «На-На» на благотворительные мероприятия в ГУВД.

С 1990 по 2005 год Юрий Григорьевич работал в подразделении ГУВД, которое меняло свое название, но не функциональные обязанности: Центр общественных связей, Пресс-служба, Управление информации и связей ГУВД с органами государственной власти и общественными объединениями, Управление информации и общественных связей. В начале 1990 года Юрий Григорьевич принял непосредственное участие в создании благотворительного фонда ГУВД Мосгорисполкома, в дальнейшем получившего название «Петровка,38». Став членом правления фонда, он занимался различными благотворительными программами по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. Неоднократно выезжал руководителем группы детей льготных категорий, отправляемых на реабилитационный отдых и лечение в санатории. Также в фонде он отвечал за проведение ежегодного праздничного представления в цирке Никулина на Цветном бульваре в канун Дня сотрудника органов внутренних дел для семей московских стражей порядка. Он дружил с Бари Алибасовым, с Игорем Матвиенко, с Александром Серовым, и поэтому именно ему поручалось приглашать всеобщих кумиров вместе с их группами «Любэ», «На-На» на благотворительные мероприятия в ГУВД. Председатель Совета ветеранов Управления информации и общественных связей полковник милиции Владимир Вершков, работавший с Юрием Григорьевичем долгие годы, говорит о нём взволнованно и проникновенно:

Председатель Совета ветеранов Управления информации и общественных связей полковник милиции Владимир Вершков, работавший с Юрием Григорьевичем долгие годы, говорит о нём взволнованно и проникновенно: ВОТ ТАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ВОТ ТАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Когда мне рассказывали о майоре полиции Вере Магомедовой, скажу честно, я волновался, что со мной бывает редко. Как-никак за неполные сорок лет работы в милицейской газете насмотрелся и наслушался страстей немало и как-то попривык к ним. Миниатюрная Вера Николаевна, находясь на седьмом месяце беременности, бросилась в погоню за борсеточниками…

Когда мне рассказывали о майоре полиции Вере Магомедовой, скажу честно, я волновался, что со мной бывает редко. Как-никак за неполные сорок лет работы в милицейской газете насмотрелся и наслушался страстей немало и как-то попривык к ним. Миниатюрная Вера Николаевна, находясь на седьмом месяце беременности, бросилась в погоню за борсеточниками… 8 июня 2006 года начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД по району Раменки Западного округа была свободна от службы. Оставив своего «Жигулёнка» на Мичуринском проспекте, она тут же, рядом с автомашиной, прогуливалась с полуторагодовалым сыном. Здесь, в парковой зоне авеню, она появлялась почти каждый день на часок-другой свободного времени по совету врачей, поскольку была на седьмом месяце беременности.

8 июня 2006 года начальник отделения по делам несовершеннолетних ОВД по району Раменки Западного округа была свободна от службы. Оставив своего «Жигулёнка» на Мичуринском проспекте, она тут же, рядом с автомашиной, прогуливалась с полуторагодовалым сыном. Здесь, в парковой зоне авеню, она появлялась почти каждый день на часок-другой свободного времени по совету врачей, поскольку была на седьмом месяце беременности. Словом, прогуливается 26-летняя дамочка с сынишкой за ручку. Солнышко, птички. И ничто не предвещает того, что произойдёт, что взорвёт тишину летнего дня. Двумя-тремя минутами ранее Вера краем глаза заметила, что какой-то здоровяк винтует около стоящих у обочины автомашин. Её «жигулёнок» его внимание не привлекал, всё больше — иномарки. Озирается, оглядывается. Что-то недоброе таилось в нём. И вот оно: неожиданно он бьёт заднее стекло облюбованного авто, выхватывает кейс. В следующее мгновение мимо борсеточника пролетает машина, резко тормозит, передняя дверь открывается, в ней исчезает борсеточник. Машина также мгновенно стартует.

Словом, прогуливается 26-летняя дамочка с сынишкой за ручку. Солнышко, птички. И ничто не предвещает того, что произойдёт, что взорвёт тишину летнего дня. Двумя-тремя минутами ранее Вера краем глаза заметила, что какой-то здоровяк винтует около стоящих у обочины автомашин. Её «жигулёнок» его внимание не привлекал, всё больше — иномарки. Озирается, оглядывается. Что-то недоброе таилось в нём. И вот оно: неожиданно он бьёт заднее стекло облюбованного авто, выхватывает кейс. В следующее мгновение мимо борсеточника пролетает машина, резко тормозит, передняя дверь открывается, в ней исчезает борсеточник. Машина также мгновенно стартует. Но самое интересное, неожиданное и жутковатое впереди. Не дав себе секунды на размышление, Вера бросается к своему «Жигулёнку», пристёгивает малыша к специальному детскому креслу и бросается в погоню за ворами. За двумя здоровыми мужиками, да ещё с малышом и другим пока не родившимся ребёнком?! Да это же безумие! Много позже я её спросил:

Но самое интересное, неожиданное и жутковатое впереди. Не дав себе секунды на размышление, Вера бросается к своему «Жигулёнку», пристёгивает малыша к специальному детскому креслу и бросается в погоню за ворами. За двумя здоровыми мужиками, да ещё с малышом и другим пока не родившимся ребёнком?! Да это же безумие! Много позже я её спросил: Правда, случается, когда молодые приходят работать водителями, а параллельно учатся в системе МВД, и в итоге становятся сапёрами, — прокомментировал ситуацию начальник отдела Курманов.

Правда, случается, когда молодые приходят работать водителями, а параллельно учатся в системе МВД, и в итоге становятся сапёрами, — прокомментировал ситуацию начальник отдела Курманов. На днях министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев поздравил спортсменов-олимпийцев с отличным выступлением на летних Олимпийских играх в Лондоне.

На днях министр внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев поздравил спортсменов-олимпийцев с отличным выступлением на летних Олимпийских играх в Лондоне. За высокие спортивные результаты, достигнутые на Олимпийских играх, приказами министра внутренних дел Российской Федерации по личному составу спортсменам — сотрудникам полиции присвоены очередные специальные и воинские звания, они награждены также ведомственными наградами.

За высокие спортивные результаты, достигнутые на Олимпийских играх, приказами министра внутренних дел Российской Федерации по личному составу спортсменам — сотрудникам полиции присвоены очередные специальные и воинские звания, они награждены также ведомственными наградами.