БУДЕМ ПОМНИТЬ

22 июня 1941 года, на рассвете, нацистская Германия без объявления войны начала военные действия против СССР. Германская авиация нанесла массированные бомбовые удары по стратегическим объектам и городам на глубину до 300 километров от государственной границы. Одновременно началось наступление сухопутных войск. Уже в первый день войны советская авиация потеряла около 1200 самолётов, из них около 800 непосредственно на аэродромах. Одновременно в войну против СССР вступили Румыния и Италия, затем Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня).

22 июня 1941 года, на рассвете, нацистская Германия без объявления войны начала военные действия против СССР. Германская авиация нанесла массированные бомбовые удары по стратегическим объектам и городам на глубину до 300 километров от государственной границы. Одновременно началось наступление сухопутных войск. Уже в первый день войны советская авиация потеряла около 1200 самолётов, из них около 800 непосредственно на аэродромах. Одновременно в войну против СССР вступили Румыния и Италия, затем Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня).В основе наступательных действий германских войск лежал так называемый план «Барбаросса» (условное наименование). Рассчитанный на «молниеносную войну», занимал центральное место в завоевательной программе германского фашизма на пути к мировому господству. Разработка плана началась по распоряжению Гитлера от 21 июля 1941 года, окончательный вариант изложен в директиве верховного главнокомандования вооружёнными силами № 21 от 18 декабря 1940 года и в «Директиве по стратегическому сосредоточению и развёртыванию войск» главного командования сухопутных войск от 31 января 1941 года.

План «Барбаросса» предусматривал «нанести поражение Советской России в быстротекущей кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии». Замысел заключался в том, чтобы «расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщённые группировки вражеских войск».

План «Барбаросса» предусматривал «нанести поражение Советской России в быстротекущей кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии». Замысел заключался в том, чтобы «расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщённые группировки вражеских войск».При этом основные силы советских войск предполагалось уничтожить западнее линии Днепр, Западная Двина, не допустив их отхода вглубь страны. В дальнейшем намечалось овладеть главными стратегическими объектами — Москвой, Ленинградом, Центральным промышленным районом, Донбассом и выйти на линию Волга—Архангельск. Особое значение придавалось захвату Москвы.

В плане «Барбаросса» подробно излагались задачи армий и групп армий, порядок взаимодействия между ними, задачи ВВС и ВМФ, вопросы сотрудничества с другими государствами фашистского блока.

В плане «Барбаросса» подробно излагались задачи армий и групп армий, порядок взаимодействия между ними, задачи ВВС и ВМФ, вопросы сотрудничества с другими государствами фашистского блока.План предусматривал согласованные действия четырёх армейских групп: финляндская группировка была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу, группа Север — на Ленинград, группа Центр – на Москву, группа Юг – на Украину. Германия к началу войны сосредоточила на советско-германской границе по сравнению с СССР в 1,8 раза больше живой силы, в 1,5 раза больше танков, в 1,3 раза больше артиллерии, в 3,2 раза больше современных самолётов. Советские войска были растянуты по фронту длиной 4500 километров при удалении от передовой до 400 километров. Существенную роль играл фактор внезапности, в значительной степени обусловленный неверием советского лидера И.В. Сталина в возможность начала войны в 1941 году. И даже самые достоверные разведданные, полученные от источников в самых верхах вермахта, не могли изменить мнение Сталина. Понять его можно: СССР был явно не готов к войне, и надо было выиграть сколько-нибудь реальное время для подготовки, не дав ни малейшего повода для начала боевых действий со стороны фашистской Германии. Но всё вышло наоборот.

Несмотря на упорное сопротивление советских войск, германские армии уже в первые дни войны продвинулись на несколько десятков километров к востоку. 28 июня пала столица Белорусской ССР Минск. За три первые недели германские войска оккупировали Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Молдавии и Украины. Наступление было несколько замедлено лишь в ходе Смоленского сражения, где части Красной Армии держали оборону с середины июля до середины августа.

22 июня Президиум Верховного Совета СССР принял указы о мобилизации и введении военного положения в ряде западных областей страны. В то же время высшее руководство страны оказалось неспособным с первых же часов войны предпринять адекватные действия по отношению к агрессору. Только через 4 часа после начала войны в войска был направлен приказ об ответных, причём ограниченных действиях. И только через 12 дней после начала войны Сталин обратился к народу с призывом подняться на борьбу с агрессором. 19 июля Сталин был назначен наркомом обороны, а 8 августа — Верховным главнокомандующим Вооружённых сил СССР.

После снижения темпов германского наступления, что стало очевидным в ходе Смоленского сражения, Гитлер принял решение не сосредотачивать все силы вермахта на московском направлении, а продолжить наступление на флангах. В результате военных действий летом и осенью 1941 года германские войска блокировали Ленинград, захватили значительную часть Донбасса и прорвались к Ростову. Были оккупированы часть Карелии, многие западные области РСФСР, почти весь Крым. 24 сентября был окончательно утверждён план операции «Тайфун», целью которой было взятие Москвы. В первой половине октября пали Вязьма, Брянск, Калуга, Калинин. Правительственные учреждения эвакуировались из Москвы в Куйбышев. В столице СССР началась паника, пошедшая на спад только после того, как стало известно, что Сталин и высшее руководство страны остаются в Москве. 19 октября Москва была объявлена на осадном положении. И будет так тяжко для СССР до первой остановки германской армады под Москвой.

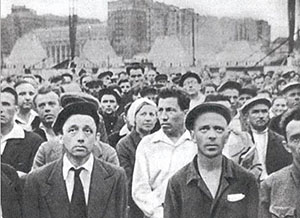

После снижения темпов германского наступления, что стало очевидным в ходе Смоленского сражения, Гитлер принял решение не сосредотачивать все силы вермахта на московском направлении, а продолжить наступление на флангах. В результате военных действий летом и осенью 1941 года германские войска блокировали Ленинград, захватили значительную часть Донбасса и прорвались к Ростову. Были оккупированы часть Карелии, многие западные области РСФСР, почти весь Крым. 24 сентября был окончательно утверждён план операции «Тайфун», целью которой было взятие Москвы. В первой половине октября пали Вязьма, Брянск, Калуга, Калинин. Правительственные учреждения эвакуировались из Москвы в Куйбышев. В столице СССР началась паника, пошедшая на спад только после того, как стало известно, что Сталин и высшее руководство страны остаются в Москве. 19 октября Москва была объявлена на осадном положении. И будет так тяжко для СССР до первой остановки германской армады под Москвой.В это грозное время Коммунистическая партия и Советское правительство приняли ряд чрезвычайных мер по мобилизации всех ресурсов государства для отражения агрессии, коренной перестройке жизни и деятельности страны на военный лад. По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) и Советского правительства в 12 часов 22 июня 1941 года выступил по радио заместитель председателя Совнаркома, нарком иностранных дел В.М. Молотов с заявлением, в котором указывалось, что нападение фашистской Германии на СССР явилось беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. В этом заявлении партия и правительство призывали советский народ дать отпор агрессору и выразили твёрдую уверенность в победе над ним.

Для стратегического руководства Вооружёнными силами 23 июня была создана Ставка Верховного Главнокомандования. Её рабочим органом стал Генеральный штаб.

Для стратегического руководства Вооружёнными силами 23 июня была создана Ставка Верховного Главнокомандования. Её рабочим органом стал Генеральный штаб.Исходя из сложившейся обстановки, советское командование в конце июня приняло решение о переходе на всём советско-германском фронте к стратегической обороне. Перед войсками первого стратегического эшелона была поставлена задача — подготовить на направлениях главных ударов противника систему эшелонированных оборонительных полос и рубежей, опираясь на которые упорным и активным противодействием подорвать наступательную мощь врага, остановить его и выиграть время для подготовки контрнаступления.

В первые дни войны ЦК Коммунистической партии выработал развёрнутую программу перестройки деятельности партии и государственных органов и определили пути и способы достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками. Эта программа была изложена в Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года партийным и советским органам прифронтовых областей. «Всё для фронта! Всё для Победы!» — такова была главная идея Директивы. Она раскрывала справедливый, освободительный характер Великой Отечественной войны, определяла главные направления военной и экономической политики Советского государства на период войны, призывала советский народ оказывать всестороннюю поддержку действующей армии. Её положения были затем изложены в выступлении Генерального секретаря ЦК ВКП(б), председателя СНК СССР и Государственного комитета обороны (ГКО) И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года и конкретизированы в ряде последующих решений и постановлений партии и правительства.

С целью объединения усилий фронта и тыла вся полнота власти в стране сосредотачивалась в руках Комитета обороны. Постановления ГКО были обязательными для партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций и военных округов, для всех граждан СССР. 23 июня был введён в действие мобилизационный план по производству боеприпасов. 30 июня утверждён мобилизационный народно-хозяйственный план на 3-й квартал 1941 года. В связи с угрозой важным экономическим районам на западе и юге страны потребовалось немедленно переместить их промышленные предприятия на Урал, в Сибирь, Поволжье, Среднюю Азию. В восточные районы страны во второй половине 1941 года, по неполным данным, было перебазировано оборудование 2593 промышленных предприятий (в том числе 1523 крупных).

СССР вступил в тяжелейшую, кровопролитную борьбу с фашизмом.

Подготовил к печати

Эдуард ПОПОВ