ФИЛЁР ПРОНИКАЛ ДАЖЕ В ПОСТЕЛЬ

Обострение классовой борьбы в стране, возникновение различных революционных организаций с хорошо поставленной конспирацией обусловили создание царским правительством специального политического аппарата. В 1880 году при канцеляриях обер-полицмейстеров Москвы, Петербурга и градоначальника Варшавы были созданы отделения по охране общественной безопасности и порядка.

Обострение классовой борьбы в стране, возникновение различных революционных организаций с хорошо поставленной конспирацией обусловили создание царским правительством специального политического аппарата. В 1880 году при канцеляриях обер-полицмейстеров Москвы, Петербурга и градоначальника Варшавы были созданы отделения по охране общественной безопасности и порядка.С начала XX века, особенно накануне революции 1905—1907 годов, охранные отделения получили широкое распространение. По предложению министра внутренних дел в 1902 году во всех крупных городах были созданы розыскные пункты, выполнявшие функции охранных отделений. Они строились на основе строгой централизации и подчинялись непосредственно Департаменту полиции. В 1903 году розыскные пункты были переименованы в охранные отделения.

Правовые основы деятельности охранных отделений были определены Положением об охранных отделениях. Согласно Положению, на охранные отделения возлагалось «негласное расследование по делам о государственных преступлениях». Охранные отделения вели борьбу с революционными организациями и их членами путём установления за ними как наружного, так и внутреннего наблюдения.

Отделу наружного наблюдения были также подведомственны низшие чины охранного отделения: участковые и вокзальные полицейские надзиратели. Они как бы осуществляли внешнюю полицейскую власть, наводили справки о лицах, интересующих полицию. Присутствовали при отправлении и прибытии поездов, могли в случае необходимости задержать тех или иных лиц.

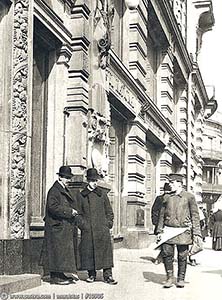

Главное место в отделе занимали филёры — агенты наружного наблюдения. Они имелись при каждом охранном отделении, но наиболее успешно действовали филёры Московского отделения. Именно их опыт убедил Департамент полиции в необходимости расширения наружного наблюдения. Наиболее крупные «летучие» отряды филёров действовали при Московском и Петербургском охранных отделениях (50 и 70 человек соответственно).

Задачи, формы и методы деятельности филёров были подробно изложены в специальной инструкции, а требования, предъявляемые к ним, были очень высокими. Они касались различных сторон личности филёров: человеческих качеств, деловых способностей, политических убеждений. В инструкции по организации наружного наблюдения подчёркивалось, что «филёр должен быть политически и нравственно благонадёжен!». При приёме на работу филёр, как правило, проходил испытательный срок для овладения навыками профессии. Устанавливая наблюдение за объектом, филёр давал ему кличку и ежедневно докладывал о результатах наблюдения. Он устанавливал связи объекта наблюдения, стремился войти в доверие к лицам, связанным с поднадзорным, проникал в его личную жизнь, особенно в амурные истории.

Задачи, формы и методы деятельности филёров были подробно изложены в специальной инструкции, а требования, предъявляемые к ним, были очень высокими. Они касались различных сторон личности филёров: человеческих качеств, деловых способностей, политических убеждений. В инструкции по организации наружного наблюдения подчёркивалось, что «филёр должен быть политически и нравственно благонадёжен!». При приёме на работу филёр, как правило, проходил испытательный срок для овладения навыками профессии. Устанавливая наблюдение за объектом, филёр давал ему кличку и ежедневно докладывал о результатах наблюдения. Он устанавливал связи объекта наблюдения, стремился войти в доверие к лицам, связанным с поднадзорным, проникал в его личную жизнь, особенно в амурные истории.Хотя наружное наблюдение и имело широкое распространение, оно, однако, не было основной формой деятельности охранных отделений. В одном из правовых актов Министерства внутренних дел прямо говорилось: «Наружное наблюдение представляется средством большею частью вспомогательным, а потому при отсутствии освещения со стороны внутренней агентуры, оно лишь в исключительных случаях может дать самостоятельный материал для выявления сообществ. Поэтому наибольшую выгоду из наружного наблюдения можно получить только при строгом сообразовании его с указаниями внутренней агентуры». Таким образом, главное значение для охранных отделений имела внутренняя агентура, ставшая основной формой их деятельности.

Департамент полиции возлагал на начальников охранных отделений «приобретение и сбережение внутренней и секретной агентуры, как единственного вполне надёжного средства, обеспечивающего осведомлённость». В директивах Департамента полиции специально отмечалось, что «секретного сотрудника, находящегося в революционной среде, никто и ничто заменить не может».

Организацией внутреннего наблюдения ведал агентурный отдел (или отдел внутреннего наблюдения) с секретным делопроизводством.

(Продолжение следует.)

Подготовил к печати Эдуард ПОПОВ

(с использованием «Истории московской милиции». М., 2006)