Первые герои нашей страны

Первые Герои Советские Союза — семь человек — были, что закономерно, лётчиками. В молодой Советской России, изо всех сил стремившейся войти в число лидеров индустриального мира, отношение к авиации было особым. Она стала для довоенного СССР тем же, чем космонавтика — для послевоенного. Страна жила романтической мечтой об освоении нового жизненного пространства, где можно было воплотить мечту о новой, прежде неизвестной жизни. Так где же ещё, как не в небе?!

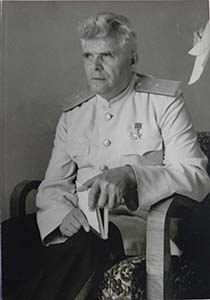

Первые Герои Советские Союза — семь человек — были, что закономерно, лётчиками. В молодой Советской России, изо всех сил стремившейся войти в число лидеров индустриального мира, отношение к авиации было особым. Она стала для довоенного СССР тем же, чем космонавтика — для послевоенного. Страна жила романтической мечтой об освоении нового жизненного пространства, где можно было воплотить мечту о новой, прежде неизвестной жизни. Так где же ещё, как не в небе?!Самый профессиональный: Маврикий Слепнёв

(грамота и медаль «Золотая Звезда» № 5)

Профессию военного лётчика Маврикий Слепнёв начал осваивать раньше всех других членов «великолепной семёрки» — в годы Первой мировой войны. Он был призван на службу ещё в 1914 году. Год спустя выпустился из школы прапорщиков, а в 1914 году окончил Гатчинскую лётную школу и служил командиром авиаотряда в звании штабс-капитана. Впрочем, революцию Слепнёв принял сразу и безоговорочно, участвуя в ней в качестве командира Красной гвардии Лужского района Петрограда.

Профессию военного лётчика Маврикий Слепнёв начал осваивать раньше всех других членов «великолепной семёрки» — в годы Первой мировой войны. Он был призван на службу ещё в 1914 году. Год спустя выпустился из школы прапорщиков, а в 1914 году окончил Гатчинскую лётную школу и служил командиром авиаотряда в звании штабс-капитана. Впрочем, революцию Слепнёв принял сразу и безоговорочно, участвуя в ней в качестве командира Красной гвардии Лужского района Петрограда.Потом были командные должности в только-только зарождавшемся Красном военно-воздушном флоте, а с 1925 года — работа в гражданском флоте с пребыванием в военном резерве (при регулярном выполнении чисто военных задач). С 1931 года Слепнёв начал летать в Арктике. В Управление воздушной службы Главного управления Севморпути он был зачислен одновременно с Леваневским. Вместе их и отправили в США за девятиместными самолётами Consolidated Fleeter.

Благополучно долетев из Нома в Ванкарем (попав в пургу, из-за которой начал обледеневать самолёт, Слепнёв, в отличие от Леваневского, не стал прорываться дальше, а вернулся и вылетел на следующий день), он в первый же рейс 3 апреля вывез из лагеря пятерых челюскинцев. А 12 апреля именно Слепнёву доверили ещё одну сложную задачу — доставить тяжело больного Отто Шмидта из Ванкарема в аляскинский Ном и заодно вернуть домой авиамехаников Клайда Армстедта и Уильяма Лавери (первый был механиком на самолёте Леваневского, а второй — Слепнёва, но оба летели на слепнёвской машине, поскольку на машине Леваневского летел начальник операции Ушаков).

Благополучно долетев из Нома в Ванкарем (попав в пургу, из-за которой начал обледеневать самолёт, Слепнёв, в отличие от Леваневского, не стал прорываться дальше, а вернулся и вылетел на следующий день), он в первый же рейс 3 апреля вывез из лагеря пятерых челюскинцев. А 12 апреля именно Слепнёву доверили ещё одну сложную задачу — доставить тяжело больного Отто Шмидта из Ванкарема в аляскинский Ном и заодно вернуть домой авиамехаников Клайда Армстедта и Уильяма Лавери (первый был механиком на самолёте Леваневского, а второй — Слепнёва, но оба летели на слепнёвской машине, поскольку на машине Леваневского летел начальник операции Ушаков).Самый упорный: Михаил Водопьянов

(грамота и медаль «Золотая Звезда» № 6)

Михаил Водопьянов пришёл в авиацию позднее всех остальных из «великолепной семёрки». Впрочем, это как посчитать. Формально он только в 1928 году окончил лётную школу «Добролёта» (который позднее стал «Аэрофлотом»). Но ещё в 1918 году Водопьянов, добровольцем записавшийся в Красную Армию, служил подвозчиком топлива в дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец» в Липецке. А десять лет ушло в работе, прежде чем он, девятнадцатилетний юноша, так поражённый и захваченный стремлением летать, после демобилизации вернулся-таки к самолётам.

Лётная карьера Водопьянова уверенно шла в гору. Сначала он лётчик «Добролёта», участвующий в борьбе с саранчой в Средней Азии, затем — первопроходец пассажирской трассы на Сахалин. С 1931 года — пилот лётного отряда «Правда», доставлявшего матрицы главной газеты СССР в крупнейшие города страны, но прежде всего на Урал. А потом был испытательный перелёт Москва—Петропавловск-Камчатский, авария на Байкале и тяжелейшие травмы, после которых только на голове у пилота осталось 36 (!) швов. С такими ранениями не то что в спасатели, его и пассажиром на «Челюскина» могли бы не взять! Но он не зря в «великолепной семёрке» считался самым упорным в достижении цели. Он добился… его включили в состав спасоперации и поручили участвовать в перегоне тройки самолётов из Хабаровска в Ванкарем. Вместе с Водопьяновым летели пилоты Иван Доронин и Виктор Галышев, который командовал перелётом. Пролетев 6000 километров, тройка лётчиков добралась до Анадыря, где у самолёта Галышева отказал мотор. В Ванкарем прилетели только Водопьянов и следом за ним Доронин.

Лётная карьера Водопьянова уверенно шла в гору. Сначала он лётчик «Добролёта», участвующий в борьбе с саранчой в Средней Азии, затем — первопроходец пассажирской трассы на Сахалин. С 1931 года — пилот лётного отряда «Правда», доставлявшего матрицы главной газеты СССР в крупнейшие города страны, но прежде всего на Урал. А потом был испытательный перелёт Москва—Петропавловск-Камчатский, авария на Байкале и тяжелейшие травмы, после которых только на голове у пилота осталось 36 (!) швов. С такими ранениями не то что в спасатели, его и пассажиром на «Челюскина» могли бы не взять! Но он не зря в «великолепной семёрке» считался самым упорным в достижении цели. Он добился… его включили в состав спасоперации и поручили участвовать в перегоне тройки самолётов из Хабаровска в Ванкарем. Вместе с Водопьяновым летели пилоты Иван Доронин и Виктор Галышев, который командовал перелётом. Пролетев 6000 километров, тройка лётчиков добралась до Анадыря, где у самолёта Галышева отказал мотор. В Ванкарем прилетели только Водопьянов и следом за ним Доронин.За три полёта к челюскинцам Водопьянов вывез 10 человек, доказав, что не зря настаивал на своём включении в состав «великолепной семёрки». Он же, кстати, был и участником самого последнего полёта на льдину 13 апреля — вместе с Николаем Каманиным и Василием Молоковым.

Кто видел и помнит кинофильм «Добровольцы», может верно считать, что там многое от Водопьянова, как, впрочем, от любого из «великолепной семёрки».

Самый опытный: Иван Доронин

(грамота и медаль «Золотая Звезда» № 7)

Как признавался своим товарищам по челюскинской эпопее сам Доронин, до 16 лет он, уроженец Саратовской губернии, «ни на пароходе, ни на поезде ни разу в жизни не ездил». Зато потом, после шестнадцатилетия, набрал своё с лихвой. По комсомольской путёвке Иван отправился восстанавливать военный флот и оказался в Ленинграде — сначала на курсах морских техников, а потом и в военно-морском училище. Но вскоре поменял один океан на другой и в 1924 году добился, чтобы его откомандировали в Егорьевскую авиационно-техническую школу, из которой, по его настоянию, перевели в Севастопольскую военную школу морских лётчиков.

Как признавался своим товарищам по челюскинской эпопее сам Доронин, до 16 лет он, уроженец Саратовской губернии, «ни на пароходе, ни на поезде ни разу в жизни не ездил». Зато потом, после шестнадцатилетия, набрал своё с лихвой. По комсомольской путёвке Иван отправился восстанавливать военный флот и оказался в Ленинграде — сначала на курсах морских техников, а потом и в военно-морском училище. Но вскоре поменял один океан на другой и в 1924 году добился, чтобы его откомандировали в Егорьевскую авиационно-техническую школу, из которой, по его настоянию, перевели в Севастопольскую военную школу морских лётчиков.Через пять лет Иван Доронин ушёл из армии и начал работать гражданским пилотом, осваивая сибирские и дальневосточные трассы. А зачастую, не столько осваивая, сколько прокладывая. В его послужном списке к 1934 году значился первый перелёт по трассе Иркутск—Усть-Среднекан, а также было участие в полярной экспедиции в Карском море. А в лётной книжке было записано, что за девять лет Доронин налетал 300 тысяч километров без единой аварии!

И тем обиднее было ему, опытнейшему лётчику, прорвавшемуся вместе с Михаилом Водопьяновым в Ванкарем из Хабаровска, преодолев 6000 километров, потерпеть аварию в первом же вылете к челюскинцам! И не его вина, что при посадке лыжа самолёта, на котором летел Доронин, наткнулась на намёрзший за ночь ледяной заструг, вильнула в сторону, ударилась о другой заструг и сломалась. Предвидеть это пилот никак не мог, во льдах не бывает ухоженных взлётно-посадочных полос. Машину привели в порядок, но Доронин успел совершить всего один спасательный перелёт и вывезти двух человек. Но героизм лётчика был неопровержим.

Пять лет в ожидании «Золотой Звезды»

Указ о введении звания Героя Советского Союза не предусматривал никаких дополнительных знаков отличия, кроме Грамоты ЦИК СССР о присвоении звания. Правда, первым Героям вместе с грамотой вручали и высшую в тот момент награду — орден Ленина. Через два года эта практика была утверждена Указом только что избранного Верховного Совета СССР, а ещё через три года, в 1939-м, появился и собственный знак отличия звания Героя Советского Союза — медаль «Золотая Звезда». Поскольку к тому времени высшего отличия удостоились уже 122 человека, медали вручали, так сказать, задним числом, но строго придерживаясь очерёдности присвоения званий. Соответственно, медаль «Золотая Звезда» № 1 была вручена обладателю грамоты № 1 — Анатолию Ляпидевскому, и далее по списку. Из участников «великолепной семёрки» лично не смог получить награду только Сигизмунд Леванеский. К тому времени он уже два года числился пропавшим без вести.

Сергей АНТОНОВ,

Эдуард ПОПОВ,

фото из архива