(Продолжение. Начало в № 20.)

В 1780 году московский обер-полицмейстер был выведен из подчинения «Главной полиции» и подчинён особе, «которая в Москве главное начальство имеет», то есть генерал-губернатору. В том же 1780 году Главная полицмейстерская канцелярия упразднялась именным указом, однако в связи с передачей дел просуществовала до 1 января 1783 года и была ликвидирована уже в ходе проведения второго этапа полицейской реформы. Оставались открытыми вопросы о полиции столичных и губернских городов и разработке всеобъемлющего полицейского устава.

Разработка полицейского устава была завершена в 1781 году, и он 8 апреля 1782 года под названием «Устав благочиния, или полицейский» был подписан Екатериной II и в тот же день направлен в Сенат при кратком сопроводительном указе, в котором отмечалась цель издания «Устава благочиния» — «для поспешества доброму порядку, удобнейшего исполнения законов и для облегчения присутственных мест по недостатку установлений до сего затрудняемых». Отмечалось, что «настала крайняя необходимость дать городам… Устав благочиния, или полицейский». В указе также говорится, что в силу названных причин издаётся пока первая часть его, не дожидаясь окончания последующих, которые будут изданы по мере их готовности. Однако другие части изданы не были, и первая часть «Устава благочиния» осталась единственной.

Все статьи «Устава благочиния» определяли органы полицейского управления, их примерные штаты, суммы на их содержание, место по Табели о рангах должностных лиц и порядок определения их в должности.

В Москве вместо городничего определялся полицмейстер, сохранялась должность обер-полицмейстера, который ставился над полицмейстером и практически над управой благочиния.

Пристав уголовных дел ведал охраной общественного порядка и общеуголовным сыском, пристав гражданских дел осуществлял надзорно-регулятивные функции в городах. Они юридически и фактически подчинялись городничему, который в управе должен был заседать «выше приставов». Городничий оставался фактическим начальником городской полиции, поддерживавшим диктатуру дворянства в городах.

Компетенция обер-полицмейстера в «Уставе благочиния» чётко не регулировалась. Он фактически становился градоначальником, как высший правительственный чиновник в городе.

Деление столичных городов в административно-полицейском отношении на части, произведённые ещё при Петре I, «Уставом благочиния» было распространено на все крупные города (свыше 400 дворов). В частях определялись частные приставы, которые должны были решать административно-полицейские вопросы единолично.

Штаты полиции определялись отдельно для каждого города. Москва была разделена на 20 частей и 88 кварталов. Каждой части придавалась воинская команда. Кроме того, в городе создавалась противопожарная служба, в которую включались «огнегасительные работники и извозчики». Сверх штата вводились ночные сторожа.

Подобная структура действовала и в первую четверть XIX века, поэтому вошла в специальное «Положение о городских доходах и расходах города Москвы», принятое 13 апреля 1823 года, и сохранила свою силу до введения в Москве «Городового положения» от 16 июня 1870 года. Созданы были Городская, Тверская, Мясницкая, Пятницкая, Якиманская, Пречистенская, Арбатская, Сретенская, Яузская, Басманная, Рогожская, Таганская, Серпуховская, Хамовническая, Новинская, Пресненская, Сущёвская, Мещанская, Покровская, Лефортовская части. 27 января 1832 года по решению Государственного Совета три части (Таганская, Новинская и Покровская) были ликвидированы.

К восстановленным будкам определялось 1200 стражников. Московская полицейская канцелярия управлялась Указом от 2 октября 1782 года.

В «Уставе благочиния» определялось место новых должностей полицейского ведомства по Табели о рангах: полицмейстеры в столице — 6-й, приставы уголовных и гражданских дел — 7-й, частные приставы — 9-й, квартальные надзиратели — 10-й, поручики — 11-й класс. При этом чиновники, имевшие более высокий ранг, сохраняли его. Классный чин сохранялся за соответствующим лицом только в период его пребывания в этой должности.

Примечателен помещённый в Уставе «Наказ управе благочиния», который открывал «Зерцало управы благочиния». В нём в качестве первого положения закреплялись «Правила добронравия»:

I. Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь.

II. Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро колико можешь.

III. Буде кто сотворил обиду личную, или в имении или добром звании, да удовлетворит по возможности.

IV. В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю невинному, напои жаждущего.

V. Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему.

VI. Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего споткнётся — подыми её.

VII. С пути сошедшему указывай путь.

(Продолжение следует.)

Эдуард ПОПОВ

В январе 1902 года официально образовалась партия социалистов-революционеров — с центральным комитетом, газетой «Революционная Россия» и девизом «В борьбе обретёшь ты право своё». В программе говорилось: «Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она сочтёт это возможным…».

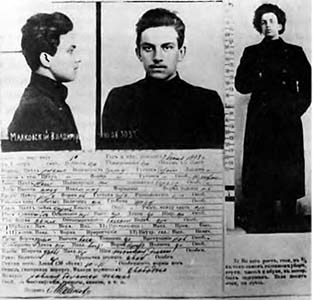

В январе 1902 года официально образовалась партия социалистов-революционеров — с центральным комитетом, газетой «Революционная Россия» и девизом «В борьбе обретёшь ты право своё». В программе говорилось: «Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она сочтёт это возможным…». Царская полиция никогда не делила террористов на питерских, московских или ещё каких-то. Готовящийся теракт в Петербурге старалась упредить и московская полиция. Но Григорий Гершуни был всё же наш, московский. Он работал в Москве и набирался идей социализма. Но давайте по порядку. Террорист он был очень крупный, поэтому не пройдём небрежно мимо.

Царская полиция никогда не делила террористов на питерских, московских или ещё каких-то. Готовящийся теракт в Петербурге старалась упредить и московская полиция. Но Григорий Гершуни был всё же наш, московский. Он работал в Москве и набирался идей социализма. Но давайте по порядку. Террорист он был очень крупный, поэтому не пройдём небрежно мимо. Было бы не простительно пройти мимо фигуры, сыгравшей немалую роль в революционном движении конца XIX — начале XX веков, терроризме и, соответственно, доставлявшей немало хлопот полиции Петербурга и Москвы. Это была Екатерина Брешко-Брешковская, прозванная «бабушкой русской революции». Впрочем, это прозвище было присвоено ей в 20-е годы, уже после трёх революций.

Было бы не простительно пройти мимо фигуры, сыгравшей немалую роль в революционном движении конца XIX — начале XX веков, терроризме и, соответственно, доставлявшей немало хлопот полиции Петербурга и Москвы. Это была Екатерина Брешко-Брешковская, прозванная «бабушкой русской революции». Впрочем, это прозвище было присвоено ей в 20-е годы, уже после трёх революций. Спиридонова Мария Александровна (1884—1941), крупный политический деятель России, член партии социал-революционеров. В 1906 году смертельно ранила усмирителя крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Г.Н. Луженовского, за что была приговорена к повешению, которое заменили вечной каторгой. Её, как и многих, освободил февраль 1917 года.

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941), крупный политический деятель России, член партии социал-революционеров. В 1906 году смертельно ранила усмирителя крестьянских восстаний в Тамбовской губернии Г.Н. Луженовского, за что была приговорена к повешению, которое заменили вечной каторгой. Её, как и многих, освободил февраль 1917 года. Нам как-то привычно сознавать, что терроризм расцвёл зловещим цветком в Петербурге. Вершиной террористических актов стало убийство императора 1 марта 1881 года, потом было неудачное покушение на императора группой Александра Ульянова. А вот начало террору было положено вовсе не в Петербурге, а в Москве.

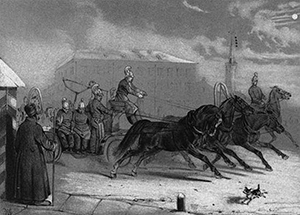

Нам как-то привычно сознавать, что терроризм расцвёл зловещим цветком в Петербурге. Вершиной террористических актов стало убийство императора 1 марта 1881 года, потом было неудачное покушение на императора группой Александра Ульянова. А вот начало террору было положено вовсе не в Петербурге, а в Москве. Убийство императора Александра II, о чём было подробно изложено в предыдущем выпуске нашей рубрики, подняло на дыбы, если можно так выразиться, полицию Петербурга и Москвы. Эти две полиции никак не могли действовать врозь, разница лишь в том, что питерская была руководящей, направляющей. Все события, связанные с покушением на императора Александра II, не обходились без уча-стия полиции и полицейских Москвы, и по содержанию дальнейших наших публикаций, особенно о событиях после покушения, мы подтвердим, что это так.

Убийство императора Александра II, о чём было подробно изложено в предыдущем выпуске нашей рубрики, подняло на дыбы, если можно так выразиться, полицию Петербурга и Москвы. Эти две полиции никак не могли действовать врозь, разница лишь в том, что питерская была руководящей, направляющей. Все события, связанные с покушением на императора Александра II, не обходились без уча-стия полиции и полицейских Москвы, и по содержанию дальнейших наших публикаций, особенно о событиях после покушения, мы подтвердим, что это так. Это был замечательный во всех отношениях пристав, он отдельной главой вошёл в историю московской полиции. Ретивый служака и гроза фабричного и прочего простонародья, Иван Осипович Шишковский внушал ужас всей лефортовской округе. Слава его ширилась и росла по всей Москве. Дело в том, что нашкодившие и попавшие в кутузку на ночлег лефортовцы или иные московские блудные сыны поутру выстраивались на заднем дворе лефортовского частного дома, рядом с конюшнями пожарной охраны, и поочерёдно подвергались сечению розгами. И никто никогда не мог избежать наказания.

Это был замечательный во всех отношениях пристав, он отдельной главой вошёл в историю московской полиции. Ретивый служака и гроза фабричного и прочего простонародья, Иван Осипович Шишковский внушал ужас всей лефортовской округе. Слава его ширилась и росла по всей Москве. Дело в том, что нашкодившие и попавшие в кутузку на ночлег лефортовцы или иные московские блудные сыны поутру выстраивались на заднем дворе лефортовского частного дома, рядом с конюшнями пожарной охраны, и поочерёдно подвергались сечению розгами. И никто никогда не мог избежать наказания.  В предыдущих выпусках нашей рубрики была изложена деятельность охранных отделений полиции в конце ХIХ и начале ХХ века, их филёров (наружное наблюдение) и сексотов (внутреннее наиболее профессиональное и эффективное). Был обещан материал (публикация) о самом выдающемся секретном сотруднике Департамента полиции, одновременно члене Боевой организации «Народной воли», организаторе крупнейших терактов Евно Азефе. И эта публикация непременно будет подготовлена. Но, не прерывая темы политического розыска, уделим немного внимания так называемой зубатовщине, попытке царского правительства отвлечь рабочий класс от революционной борьбы, развратить его путём показной защиты его экономических требований полицейскими органами и примирить его с самодержавием.

В предыдущих выпусках нашей рубрики была изложена деятельность охранных отделений полиции в конце ХIХ и начале ХХ века, их филёров (наружное наблюдение) и сексотов (внутреннее наиболее профессиональное и эффективное). Был обещан материал (публикация) о самом выдающемся секретном сотруднике Департамента полиции, одновременно члене Боевой организации «Народной воли», организаторе крупнейших терактов Евно Азефе. И эта публикация непременно будет подготовлена. Но, не прерывая темы политического розыска, уделим немного внимания так называемой зубатовщине, попытке царского правительства отвлечь рабочий класс от революционной борьбы, развратить его путём показной защиты его экономических требований полицейскими органами и примирить его с самодержавием. В предыдущем выпуске нашей рубрики было уделено много внимания деятельности охранных отделений полиции, которая стала так актуальна в связи с усилением агрессивности революционных организаций, особенно наиболее крупной и значительной из них являлась «Народная воля», программой которой предусматривалось уничтожение самодержавия. Народовольцы вели агитацию во всех слоях населения, организовали 8 покушений на императора Александра II, в конце концов убив его 1 марта 1881 года.

В предыдущем выпуске нашей рубрики было уделено много внимания деятельности охранных отделений полиции, которая стала так актуальна в связи с усилением агрессивности революционных организаций, особенно наиболее крупной и значительной из них являлась «Народная воля», программой которой предусматривалось уничтожение самодержавия. Народовольцы вели агитацию во всех слоях населения, организовали 8 покушений на императора Александра II, в конце концов убив его 1 марта 1881 года. В охранных отделениях была установлена весьма сложная, продуманная система работы с секретными сотрудниками. Агенты никогда не назывались по фамилии, а только по кличке. Каждый сотрудник работал с определённым офицером, и только последний знал настоящую фамилию агента (кроме, естественно, начальника охранного отделения и Департамента полиции). Встречи секретных сотрудников с офицерами-руководителями происходили на конспиративных квартирах охранного отделения, которые содержались специально подобранными людьми.

В охранных отделениях была установлена весьма сложная, продуманная система работы с секретными сотрудниками. Агенты никогда не назывались по фамилии, а только по кличке. Каждый сотрудник работал с определённым офицером, и только последний знал настоящую фамилию агента (кроме, естественно, начальника охранного отделения и Департамента полиции). Встречи секретных сотрудников с офицерами-руководителями происходили на конспиративных квартирах охранного отделения, которые содержались специально подобранными людьми. Обострение классовой борьбы в стране, возникновение различных революционных организаций с хорошо поставленной конспирацией обусловили создание царским правительством специального политического аппарата. В 1880 году при канцеляриях обер-полицмейстеров Москвы, Петербурга и градоначальника Варшавы были созданы отделения по охране общественной безопасности и порядка.

Обострение классовой борьбы в стране, возникновение различных революционных организаций с хорошо поставленной конспирацией обусловили создание царским правительством специального политического аппарата. В 1880 году при канцеляриях обер-полицмейстеров Москвы, Петербурга и градоначальника Варшавы были созданы отделения по охране общественной безопасности и порядка. Задачи, формы и методы деятельности филёров были подробно изложены в специальной инструкции, а требования, предъявляемые к ним, были очень высокими. Они касались различных сторон личности филёров: человеческих качеств, деловых способностей, политических убеждений. В инструкции по организации наружного наблюдения подчёркивалось, что «филёр должен быть политически и нравственно благонадёжен!». При приёме на работу филёр, как правило, проходил испытательный срок для овладения навыками профессии. Устанавливая наблюдение за объектом, филёр давал ему кличку и ежедневно докладывал о результатах наблюдения. Он устанавливал связи объекта наблюдения, стремился войти в доверие к лицам, связанным с поднадзорным, проникал в его личную жизнь, особенно в амурные истории.

Задачи, формы и методы деятельности филёров были подробно изложены в специальной инструкции, а требования, предъявляемые к ним, были очень высокими. Они касались различных сторон личности филёров: человеческих качеств, деловых способностей, политических убеждений. В инструкции по организации наружного наблюдения подчёркивалось, что «филёр должен быть политически и нравственно благонадёжен!». При приёме на работу филёр, как правило, проходил испытательный срок для овладения навыками профессии. Устанавливая наблюдение за объектом, филёр давал ему кличку и ежедневно докладывал о результатах наблюдения. Он устанавливал связи объекта наблюдения, стремился войти в доверие к лицам, связанным с поднадзорным, проникал в его личную жизнь, особенно в амурные истории. Вступив на престол 11 марта 1801 года, Александр I уже 11 мая издал указ, который в корне изменял систему управления полицией. Что ж так скоропалительно быстро? В предыдущих выпусках нашей рубрики было рассказано, как тщательно и не впопыхах готовили реформу полиции и Пётр I, и Екатерина II. А тут вдруг! Но чтобы понять весь ход мыслей и устремлений Александра I, коснёмся его прихода к власти.

Вступив на престол 11 марта 1801 года, Александр I уже 11 мая издал указ, который в корне изменял систему управления полицией. Что ж так скоропалительно быстро? В предыдущих выпусках нашей рубрики было рассказано, как тщательно и не впопыхах готовили реформу полиции и Пётр I, и Екатерина II. А тут вдруг! Но чтобы понять весь ход мыслей и устремлений Александра I, коснёмся его прихода к власти. На следующий день после вступления на престол Александр объявил, что будет управлять «по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей государыни императрицы Екатерины Великия». Александр начал с того, что восстановил отменённые Павлом I екатерининские «жалованные грамоты» дворянству и городам, освободил дворян от телесных наказаний, которые ввёл Павел, возвратил сосланных Павлом людей, уничтожил Тайную экспедицию.

На следующий день после вступления на престол Александр объявил, что будет управлять «по законам и по сердцу в Бозе почивающей августейшей государыни императрицы Екатерины Великия». Александр начал с того, что восстановил отменённые Павлом I екатерининские «жалованные грамоты» дворянству и городам, освободил дворян от телесных наказаний, которые ввёл Павел, возвратил сосланных Павлом людей, уничтожил Тайную экспедицию. В 1780 году московский обер-полицмейстер был выведен из подчинения «Главной полиции» и подчинён особе, «которая в Москве главное начальство имеет», то есть генерал-губернатору. В том же 1780 году Главная полицмейстерская канцелярия упразднялась именным указом, однако в связи с передачей дел просуществовала до 1 января 1783 года и была ликвидирована уже в ходе проведения второго этапа полицейской реформы. Оставались открытыми вопросы о полиции столичных и губернских городов и разработке всеобъемлющего полицейского устава.

В 1780 году московский обер-полицмейстер был выведен из подчинения «Главной полиции» и подчинён особе, «которая в Москве главное начальство имеет», то есть генерал-губернатору. В том же 1780 году Главная полицмейстерская канцелярия упразднялась именным указом, однако в связи с передачей дел просуществовала до 1 января 1783 года и была ликвидирована уже в ходе проведения второго этапа полицейской реформы. Оставались открытыми вопросы о полиции столичных и губернских городов и разработке всеобъемлющего полицейского устава. В предыдущем номере нашей газеты мы привели слова императрицы Екатерины II: «Похвальна расторопность Архарова, и он хорош в губернии, но негоден при дворе».

В предыдущем номере нашей газеты мы привели слова императрицы Екатерины II: «Похвальна расторопность Архарова, и он хорош в губернии, но негоден при дворе».